मैने चारो ओर नजर दौड़ाई तो एक भी पुस्तक-प्रेमी या ज्ञान-पिपासु वहाँ मौजूद नही मिला। मिलता भी कैसे? यह इसके खुले होने का निर्धारित समय था ही नहीं। मैं तो ऑफिस से छुट्टी मिलने के बाद यहाँ पहुँचा था। विशेष अनुरोध पर गोपाल जी ने; जो इसके प्रबन्धक हैं, इसे मेरे लिए खोल दिया था।

अन्दर के सन्नाटे को भेदती आवाजों ने मुझे चौका दिया। …फिर भी इनपर विश्वास न करके मैने गोपालजी से पुस्तकों के रख-रखाव के बारे चर्चा शुरू की। उन्होंने एक मोटा सा ग्रन्थ खोल लिया था। डीडीसी पद्धति (Hindi Dewey Decimal Classical system & Relative Index) के बारे में कुछ बताना चाहते थे| मुझे पीछे रखी आलमारी के भीतर से आती आवाज स्पष्ट सुनायी पड़ी-

“देखो-देखो, यह भी बेवक्त घूमने आया है, …थोड़ी देर कुछ पलट लेगा, या गप लड़ाकर चलता बनेगा।”

“नहीं जी सुना है, कम्प्यूटर पर ब्लॉग लिखता है। उसी के लिए कुछ ढूँढने आया है…”

“क्या बकते हो”; …किसी ने डपट दिया था।

“ मैं सही कह रहा हूँ, देखना यह सबसे पीछे वाली लाइन में १०० और २०० नम्बर की ओर जाएगा।” स्पष्ट विश्वास से भरी हुई आवाज आयी।

“…मैं भी जानता हूँ, ये ‘राजा पुरंजन की कहानी’ खोज रहे है। भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध में नारद जी ने इस कहानी को सुनाया है।” यह एक तीसरी आवाज थी।

अरे! मेरे पुराण-चर्चा की बात यहाँ कैसे पता चली? मैं सोचने लगा। …गोपालजी मेरे मन के भाव पढ़ नहीं पा रहे थे। सोचते होंगे, मैं उनकी ‘डेवी डेसिमल सिस्टम’ की बात पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। …मैं मुस्कराता हुआ उठ खड़ा हुआ।

www.queens.cam.ac.uk से साभार

मैने उनसे पुराणों वाली आलमारी दिखाने को कहा। उन्होंने इस विषय-परिवर्तन के लिए मेरी ओर विस्मय से प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। …मैं अभी कुछ कहता, इससे पहले ही यह अबूझ टिप्पणी मुझे चक्कर में डाल गयी,

“जिसे यह किताबों का विद्वान समझ रहा है, उसके कष्ट को समझने की फिक्र इसे भी नहीं है।”

…क्या इशारा गोपाल जी की ओर था? यहाँ और कोई तो था नहीं। मैने अपना सिर झटककर इन विचारों को दूर फेंका। इनके कष्टों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यह सोचने के लिए वक्त कहाँ था? लेकिन सोचना तो पड़ेगा ही …गोपालजी सचमुच सबसे पीछे वाली कतार की ओर बढ़े जा रहे थे। उनके पीछे-पीछे मैं भी चल पड़ा।

मुझे महसूस हुआ, जैसे मैं किसी जनसभा की बैरिकेडिंग के बीच से गुजर रहा हूँ, दोनो तरफ़ भीड़ खड़ी है, और तरह-तरह की बातें कर रही हैं। कुछ अपने बारे में, कुछ दुनिया जहान के बारे में और कुछ मेरे बारे में भी…

“जाइये-जाइये, देख आइए… अपने पुराणों की हालत!” किसी ने चुटकी ली थी।

“…अरे चुपकर जी, कोई तो आया इधर पिछवाड़े… खुशियाँ मना ” किसी ने नसीहत दी।

“हाँ, भला आदमी लगता है जी…” ठकुरसुहाती कान में पड़ी।

“क्या खाक भला है? अपने मतलब का यार है… चालीस साल हो गये मुझे यहाँ आए, किसी ने तो नहीं पलटा मुझे…” झन्नाटेदार आवाज थी।

मैं रुक गया। गोपाल जी से इस अन्तिम टिप्पणीकार को बाहर निकालने के लिए कहा। कोड संख्या २३०.०३- ‘ग्रीस पुराण कथा कोश’, लेखक- कमल नसीम, वर्ष-१९६०।

इसे देखकर सोचने लगा- “…तो क्या बिना पन्ना पलटे ही पीली पड़ गयी?”

भीतर देखा तो ‘इडिपस’ की कहानी झाँक रही थी। बी.ए. करते समय मनोविज्ञान की कक्षा में व्यक्तित्व विकास पर फ्रायड की चर्चा के दौरान ‘इडिपस-काम्प्लेक्स’ सुना था। फिर तो इसमें ‘इलेक्ट्रा’ भी होगी।

मेरी मुस्कराहट देखकर गोपालजी पूछ बैठे, “ग्रीस में भी पुराण लिखा जाता था क्या सर?”

मैं क्या बताता, मुझे भी आज ही पता चला था। मैने ‘लगता तो है’ कहकर किताब उसके स्थान पर रख दी।

बगल की आलमारी से धीर-गम्भीर आवाज में कोई मंत्र जाप करता सुनाई पड़ा। झाँककर देखा तो ०३०नं. कोड पर ‘हिन्दी विकास समिति’ के प्रयास से उद्भूत ‘विश्वज्ञान संहिता’ की भारी भरकम पुस्तक आसन जमाए बैठी थी, गोपालजी निकालने को बढ़े तो मैने रोक दिया, ध्यान भंग नहीं करना चाहता था। उसी के बगल में ०३१ नं. वाली ‘हिन्दी विश्वकोष’ भी साधना कर रही थी।

मैं नगेन्द्रनाथ वसु और विश्वनाथ वसु की इस मेहनत को विस्फारित आँखों से देख रहा था; तभी आलमारी से उछलकर एक छोटी सी पुस्तक पैर के पास गिर पड़ी। …मैने पैर हटा लिया था, झुककर उसे उठाया तो पाया कि कोड क्रमांक ८० वाली १९५०-५१ की वर्षवोध (राजकमल) थी, प्रोफेसर बलराज की लिखी वार्षिकी।

...शायद वर्षों से पढ़े न जाने का उपेक्षित भाव सहन न कर पायी थी। मैंने उसे सहलाते हुए समझाने की कोशिश की। यहकि सामयिक पत्र-पत्रिकाओं की उम्र एक दिन, एक सप्ताह, एक माह, तीन माह, या एक वर्ष की तो हो सकती है ५०-६० वर्ष की नहीं …इस इण्टरनेट के जमाने में इतना अधीर होने से क्या फायदा?

इतना सुनते ही वहीं दूसरी ओर रखी आलमारी से झगड़े जैसी स्थिति की ध्वनियाँ आने लगीं।

“देखा, कहा था न मैने, …इस जमाने में अब खूब पढ़े जाने की उम्मीद मत करो। कोई भूला-भटका शोधार्थी आ जाय तो धन्य मानो, अपने-आपको।” स्वर में सांत्वना थी।

“…अरे नहीं जी, आज पहले से ज्यादा पढ़े-लिखे लोग हो गये हैं। किताबें पहले से अधिक छप रही हैं। अबके लेखक पहले के लेखकों जैसे गरीब नहीं रह गये हैं।” आशावादी स्थापना।

“अच्छा तो पाठक लोग हैं कहाँ? …यहाँ आते क्यों नहीं?” व्यंग पूर्ण प्रश्न था।

“आते तो हैं। …यहाँ की कुर्सियाँ और बेन्चें अपने आप तो जर्जर नहीं हो गयी हैं।” कमजोर जवाब जिसमें विश्वास की कमी थी।

“जर्जर तो यहाँ बहुत सी किताबे भी हैं। तो क्या मान लें कि बहुत पढ़ी गयी हैं। …मैं सैकड़ों गिना दूँ जिनका खाता नहीं खुला है, और पन्ने भंगुर हो गये हैं।” यह आवाज ‘अरस्तू’ (कोड१८५ लेखक-शिवानन्द शर्मा, सूचना विभाग) की थी।

“तुम मत बोलो जी, चार लोगों ने पढ़ क्या लिया, लगे महान बनने।” तल्ख आवाज में ‘हिन्दुस्तान के इतिहास की सरल कहानियाँ’ बोल पड़ी।

मैने इसके उद्धत वचन सुनकर इसे बाहर निकाल लिया। कोड ३७२.८९ की यह भारी पुस्तक ई. मार्सडेन - बी.ए., एफ.आर.जी.एस., एम.आर.ए.एस. तथा लाला सीताराम - बी.ए., एफ.ए.यू. एम.आर.ए.एस. द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गयी थी।

मैने पूछा, “इन सरल कहानियों में यही शिक्षा लिखी है क्या जी…?” शायद उसे झेंप हुई हो, गोपालजी ने मेरे हाथ से लेकर उसे वहीं सजा दिया।

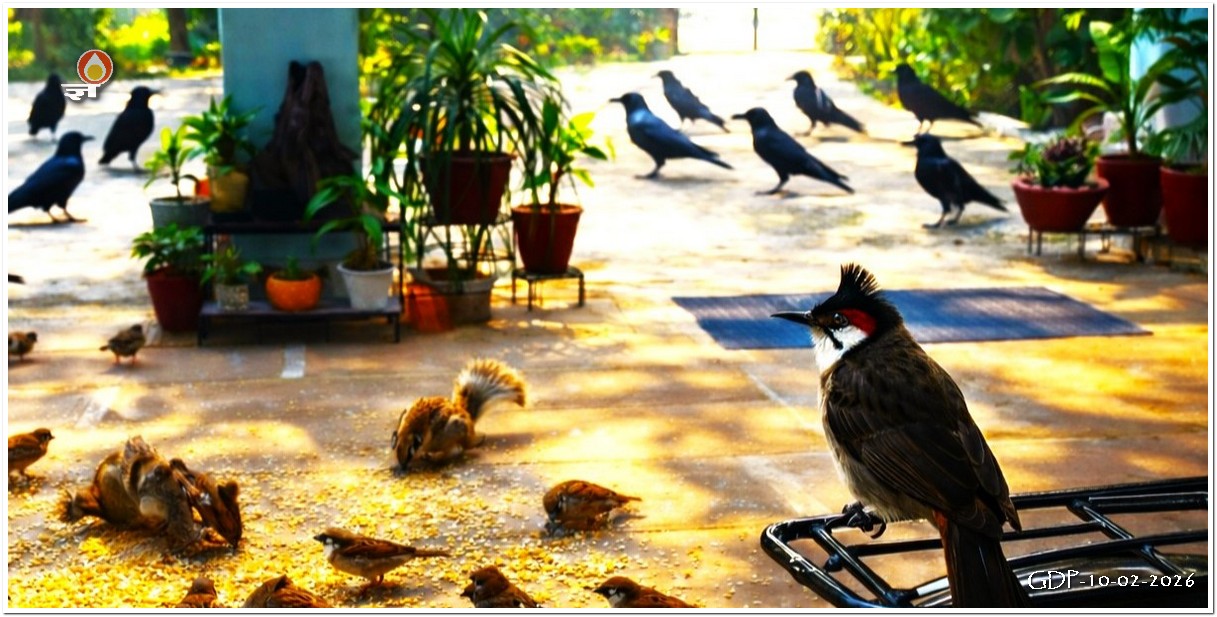

मैं आगे बढ़ता, इससे पहले ही फिर खुसर-फुसर शुरू हो गयी। लेकिन मैं अनसुना करके आगे बढ़ गया। तभी पीछे से कुछ पक्षियों का धीमा कलरव सुनायी पड़ा। पाँव रुक गये, पीछे मुड़ा तो हरे कपड़े की जिल्द में लिपटी ‘भारत के पक्षी’ [कोड सं.५९८.२९०५४ (१९५८, पुनर्मुद्रण १९८२) लेखक-राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, प्रकाशन विभाग-सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार,] नामक पुस्तक बिलकुल तरोताजा हालत में मिल गयी। समय कम था और किताबें घर ले जाने की सुविधा नहीं थी; इसलिए ललचायी नजरों से देखते हुए पुराणों वाली आलमारी की ओर चल पड़ा।

अचानक बीच में ही कदम फिर रुक गये। एक आलमारी के निचले खाने से कराहने की आवाज आ रही थी। मैने बैठकर देखा तो उस खाने की चौड़ाई और ऊँचाई के बराबर की ही एक अत्यन्त मोटी पुस्तक सबसे किनारे की ओर ठोंककर बैठा दी गयी थी। जैसे किसी बढ़ई ने नापकर फिट कर दिया हो। वर्षों तक एक ही मुद्रा में चारो ओर से दबी रही यह पुस्तक पहलू बदलने की मांग सी कर रही थी। मैने गोपाल जी से इसे निकालने को कहा।

पहले प्रयास में यह हिल न सकी। आलमारी के लोहे से इसका आवरण चिपक गया था। चर्रर्र… की आवाज हुई, टुकड़े में फिरोजी रंग का जिल्द आवरण बाहर आ गया। च्च, च्च, च्च… बरबस मुँह से निकल पड़ा।

तब गोपालजी ने जमीन पर आसन जमाकर कोड क्रमांक ४२३ वाले इस ‘ए-फोर’ साइज़ से भी बड़े १५७६ पृष्ठों वाले ‘मानक अंग्रेजी-हिन्दी कोश’ (१९८३) को बाहर निकालने का प्रयास किया। वहाँ यह ऐसा अटका पड़ा था कि उनके पसीने छूट गये। …लेकिन हम भी ठहरे जिद्दी इन्सान। उसके पड़ोस की दर्जन भर किताबें निकालकर जगह बनायी गयी। फिर उसे धीरे से लिटाकर सम्हालते हुए बाहर किया गया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की इस वृहत्तर सुकृति को तैयार किया था सम्पादकद्वय डॉ. सत्यप्रकाश, डी.एस.सी. और बलभद्र प्रसाद मिश्र जी ने। इसकी मोटी जिल्द के भीतर कितने शब्दों की प्रविष्टियाँ दी गयीं हैं, यह अनुमान करना भी दुष्कर था।

उसे झाड़-पोंछकर दुबारा उसी रीति से वहीं फिट करवाकर मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा तो साहित्यिक ब्रजभाषा कोश (१९८९)- डॉ. विद्यानिवास मिश्र, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान-लखनऊ ने भी रोकने की कोशिश की। बहुत सी अन्य मोटी पुस्तकों ने अपने झरोखे से झाँक-झाँककर कर मुझे न्यौता दिया। आखिरकार, मुझे लगने लगा कि आज पुराण चर्चा का लक्ष्य नही हासिल कर पाऊंगा।

वहीं से वापस लौटने लगा तो १९३१ में अभ्युदय प्रेस-प्रयाग से पद्मकान्त मालवीय द्वारा प्रकाशित तथा कृष्ण कान्त मालवीय की लिखी एक छोटी पुस्तक सामने पड़ गयी। टोककर पूछा, “कहिए ब्लॉगर महोदय, सिर्फ़ टहलने आये थे कि कुछ ले भी जा रहे हैं।”

अब मैं क्या बताता…, उसी पुस्तक के पन्ने पलटने लगा। …कोड क्रमांक- ६४९ ‘मातृत्व तथा बच्चों की फिक्र’(१९३१) भूमिका में अथर्ववेद का यह श्लोक उद्धरित था-

विश्वरूपां सुभगामच्छा वदामि जीवलाम्

सा नो रुद्रस्यास्तां हेतु दूरं नयतु गोभ्यः

सा नो रुद्रस्यास्तां हेतु दूरं नयतु गोभ्यः

विश्वरूपाम् नाना प्रकार के समस्त पदार्थों को उत्तम रूप से बनाने वाली, उनका निरीक्षण करने वाली, जीवलाम् सबको जीवन प्रदान करने वाली, सुभगम् सौभाग्यशीला- ऐश्वर्यवाली स्त्री को हम लोग अच्छा कहते हैं।(…जारी)

(सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी)

जारी है तो ठीक है..अभी पढ़ा नहीं है, कल के लिए क्यू में लगा दिये हैं. :)

जवाब देंहटाएंये खुसुर फुसुर तो रात में ही सुन लिया था... लेकिन टिपियाने आए तो पोस्ट ही गायब हो चुकी थी... आज फिर दिख गई...

जवाब देंहटाएंकिताबों का दर्द अच्छा समेट है, आगे भी समेटेंगे ही... हम भी सुन रहे हैं साथ-साथ.

वाह ,किताबों की बतकही के इस अनूठे काव्य प्रयोग के जरिये आपने पुस्तकों और स्वाध्याय की और तेजी से घटती अभिरुचि को रेखांकित किया है -और वह चित्र कम्पनी गार्डेन की लाईब्रेरी का तो नहीं है जहाँ १९७८ से १९८३ के बीच मेरी पदचाप भी गूंजायमान रही .आपने स्मृति को सहसा झकझोर दिया !

जवाब देंहटाएंसिद्धार्थ जी आप की विवरण शैली का जवाब नहीं, सच में किताबें जीवंत हो गयीं। ये कौन सी लायब्रेरी है जहां ऐसा खजाना भरा पड़ा है। आगे भी विवरण देते रहिए और हो सके तो कुछ दुर्लभ किताबों के अंश भी यहां दिजिए, धन्यवाद

जवाब देंहटाएंपुस्तकों एवं ग्रंथो से परिचित करानें की यह शैली अति सुन्दर लगी। बधाई।

जवाब देंहटाएंदेर से पहुंचा हूं आपकी स्मृतियों की यात्रा में। बहुत बढ़िया। चित्र देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही है कि ऐसी जगह पर मैं क्यी नहीं हूं।

जवाब देंहटाएंजारी रखिये...

वाह जी, आपके शहर की लाइब्रेरी तो वाकई बहुत उम्दा है, और उम्दा तरीके से मेंटेन की हुई लगती है. ये बात अलग है कि अब इंटरनेट और गूगल के जमाने में लाइब्रेरियों की ओर कम लोग ही रूख करते हैं....

जवाब देंहटाएं